日々脅威を増し続けるマルウェアやサイバー攻撃などあらゆる脅威を、利用中のウイルス対策ソフトウェアで防ぐことができるのかどうか、不安を抱えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

「アンチウイルスソフトはもう死んだ」という刺激的なメッセージが世界に広まってから、多くのセキュリティベンダーは「AI搭載」など先進的なテクノロジーを活用していることを訴求し、自社製品が従来のアンチウイルスと明確に異なることをアピールしております。

このように様々なテクノロジーを活用したセキュリティ製品が乱立する中で、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

- 次世代アンチウイルス製品が従来のアンチウイルス製品と比べ、どういったメリットがあるのか。

- 今利用している従来のアンチウイルス製品から次世代アンチウイルス製品へ切り替えた際どういった課題・考慮点が発生するのか。

- それらをどのように回避・対処すればよいのか。

そこで本コラムでは、従来のウイルス対策ソフトウェアと次世代アンチウイルスの違いと、次世代アンチウィルス導入における課題をご紹介いたします。

次世代アンチウイルス(NGAV)と従来アンチウイルス(AV)との違い

そもそも「次世代アンチウイルス」という言葉は、2008年頃から各セキュリティベンダーが使用し始め2016年頃から徐々に浸透していきました。次世代アンチウイルス製品は従来のアンチウイルス製品とは異なり、パターンマッチング技術に依存しない新たなテクノロジーを用いてマルウェアを検知するソフトウェアのことを指します。

次世代アンチウイルス製品と従来アンチウイルス製品の違いをわかりやすくするため、以下の3つの観点で比較してみました。

〔比較1〕マルウェア検知までの所要時間目安

-

従来アンチウイルス(AV)

2〜3日

-

次世代アンチウイルス(NGAV)

瞬時

〔比較2〕アンチウイルスのライセンスコスト目安

-

従来アンチウイルス(AV)

約1,000円〜

-

次世代アンチウイルス(NGAV)

約10,000円〜

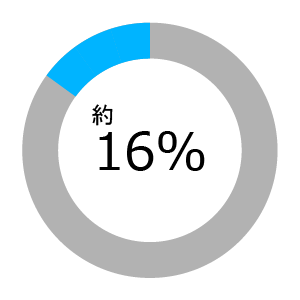

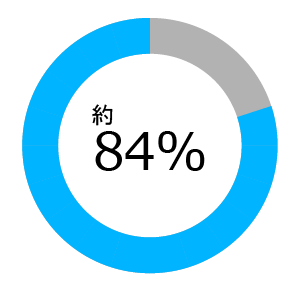

〔比較3〕新たなマルウェアの検知率目安※

-

従来アンチウイルス(AV)

-

次世代アンチウイルス(NGAV)

※上記数値は、弊社内での従来のアンチウイルス9製品と次世代アンチウイルス4製品を対象に検証した結果の平均値です。

あくまでもソフトウェア単体での未知マルウェアを検知する仕組みについての性能評価のため、検知の傾向としてご理解下さい。

上記の結果のとおり、次世代アンチウイルス製品はライセンス費用が高価というデメリットがありますが、新たな脅威に対しても即時に対応できるというメリットがあります。それに対しアンチウイルス製品は、新たなマルウェアへの即時対応性は弱いというデメリットはありますが、パターンファイルさえ作成されれば時間の経過とともに検知率は向上するというメリットもあります。

よって、コストを重視するお客様はアンチウイルス製品(AV)、マルウェアや標的型攻撃をリアルタイムに、かつできる限りブロックしたいとお考えの方は次世代アンチウイルス製品(NGAV)をお勧めいたします。

次世代アンチウイルス(NGAV)導入における3つの課題

次世代アンチウイルス製品は従来のアンチウイルス製品と比べコストは高くつきますが、それに見合う高度な防御力があることをご紹介いたしました。

しかし、次世代アンチウイルス製品はアンチウイルスソフトウェアのようにパソコンにインストールしておしまいというわけではありません。

アンチウイルスソフトウェアから次世代アンチウイルス製品に切り替える場合、以下のような3つの課題が発生することが想定されます。

1.過剰検知の発生

- 次世代アンチウイルス製品は、社内で使用している業務アプリケーションを誤って検知してしまうことがあります。この過剰検知によって日常業務に大きな影響が及ばないよう、検知ポリシーを適宜チューニングすることが必要です。

2.アラートの増加

- アンチウイルス製品と比べ今まで見えてこなかった脅威が見えるようになり、影響の大きさに問わず様々なアラートが増加することが想定されます。

- また、1の過剰検知発生により担当者が受けるアラート数はさらに増加します。

3.担当者が確認・判断すべき対象の増加

- 1と2により、担当者が確認・判断すべき対象が増加してしまいます。

- サイバー攻撃など標的型攻撃と判断しうるものは社内環境がマルウェアに感染しないよう早急に対応する必要があります。

業務アプリケーションによる通常の挙動でありマルウェアではないと判断したものについても、業務上不都合が生じないようこちらも早々に対処する必要があります。

以上の3つの課題から、情報システム担当者が疲弊してアラートを見逃さないような運用体制を検討する必要があります。

アンチウイルスソフトウェアからの切り替えを検討されている方は、ぜひ「運用として新たに必要な部分」に対する考慮を忘れないようにしましょう。

3つの課題を解決する選択肢とは

運用として新たに必要な部分に対してどのように対応をすればよいのでしょうか。

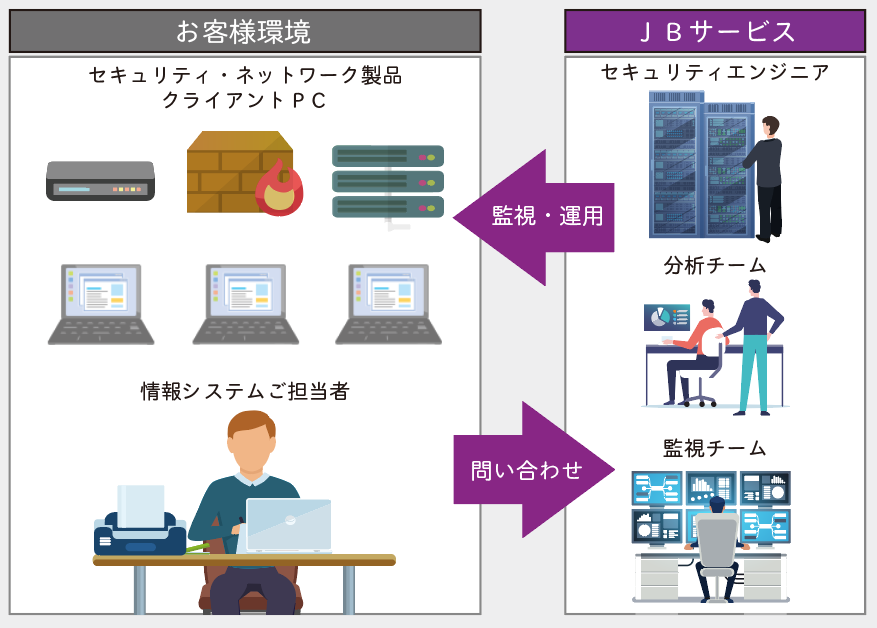

自社にSOCやCSIRTがない企業であれば、運用として新たに必要な部分を外部企業へ委託する(運用サービス)というのも一つの選択肢です。運用サービスとは、セキュリティ対策製品の日常運用をお客様の代わりに代行会社が実施するサービスのことを指します。例えば以下のような項目が運用サービスとして挙げられます。

運用サービスの一例

- 検知した内容が誤検知であるかどうかの確認

- 社内で利用している業務アプリケーションなど「除外ルール」へ追加

- ライセンスの更新や新たなパソコンの追加による新規登録といったライセンス管理

- 重要アラート発報があった際や個人や社内でマルウェアを連続して検知した際にご担当へ連絡

このような運用サービスを利用することによって、社内リソースに負荷をかけずにセキュリティ強化を実現することが可能です。

繰り返しになりますが、次世代アンチウイルス製品は業務アプリケーションへの干渉が発生しやすいため、社内で新たなアプリケーションを導入する度に調整する必要があります。よって、購入元の販売店がどこまで技術サポートを提供できるのか、長期的にサポートが受けられる体制があるかどうかも確認すべき重要なポイントといえます。

JBサービスでは、お客様に安心してセキュリティ製品をご利用いただけるよう運用サービスを提供しております。

まとめ

最後にアンチウイルスと次世代アンチウイルスとの主な違いを表にまとめてみました。

アンチウイルスと次世代アンチウイルスの違い・比較表

| アンチウイルス(AV) | 次世代アンチウイルス(NGAV) | |

|---|---|---|

| 目的 |

データベースに登録されているマルウェア情報(パターンファイル・シグネチャー)をもとにマルウェアを検知する |

未知・既知問わずマルウェア特有の動作を手がかりにマルウェアを検知する |

| 既知の脅威 |

◎ |

〇 |

| 既知の脅威 |

△ |

◎ |

| 特長 |

既知(データベースに登録済み)のマルウェアは防ぐことが可能 |

既知・未知問わずマルウェアからの脅威に対処することが可能 |

| 考慮点 |

|

|

| 価格 |

|

|

次世代アンチウイルス製品への切り替えをご検討の際は、新たに追加される運用について忘れないようにしましょう。また、次世代アンチウイルス製品の選定と運用についてのご相談は、ぜひJBサービスへお声がけください。

関連コラムのご案内

-

ポイント

パソコンのセキュリティ対策としてNGAV・NGEPP・EDR・DLPといった様々な製品が登場しています。ここでは各用語の解説や違いを比較表とあわせてご紹介します。

-

ポイント

本記事では、各種端末をセキュリティ事故から守る「エンドポイントセキュリティ」の1つである「EDR」とはどんなものなのか、「EPP」との違いは何なのかなどを解説します。