関連記事 【連載】テレワークとセキュリティ

「テレワークの導入・運用ガイドブック」のアウトライン

厚生労働省が公開している『テレワークではじめる働き方改革 テレワークの導入・運用ガイドブック』(以下、ガイドブック)は、100ページ弱の冊子で、「基本編」と「実践編」の二部構成になっています。ここではエッセンスを抽出しますので、必要に応じて原典の該当項目も参照してください。

Ⅰ 基礎編 --テレワークの定義と効果、国内の状況

Ⅱ 実践編 --導入手順と推進体制、必要なICT環境、セキュリティ対策など

基礎編 - 「効果」を踏まえて「目的」を明確にしよう

|

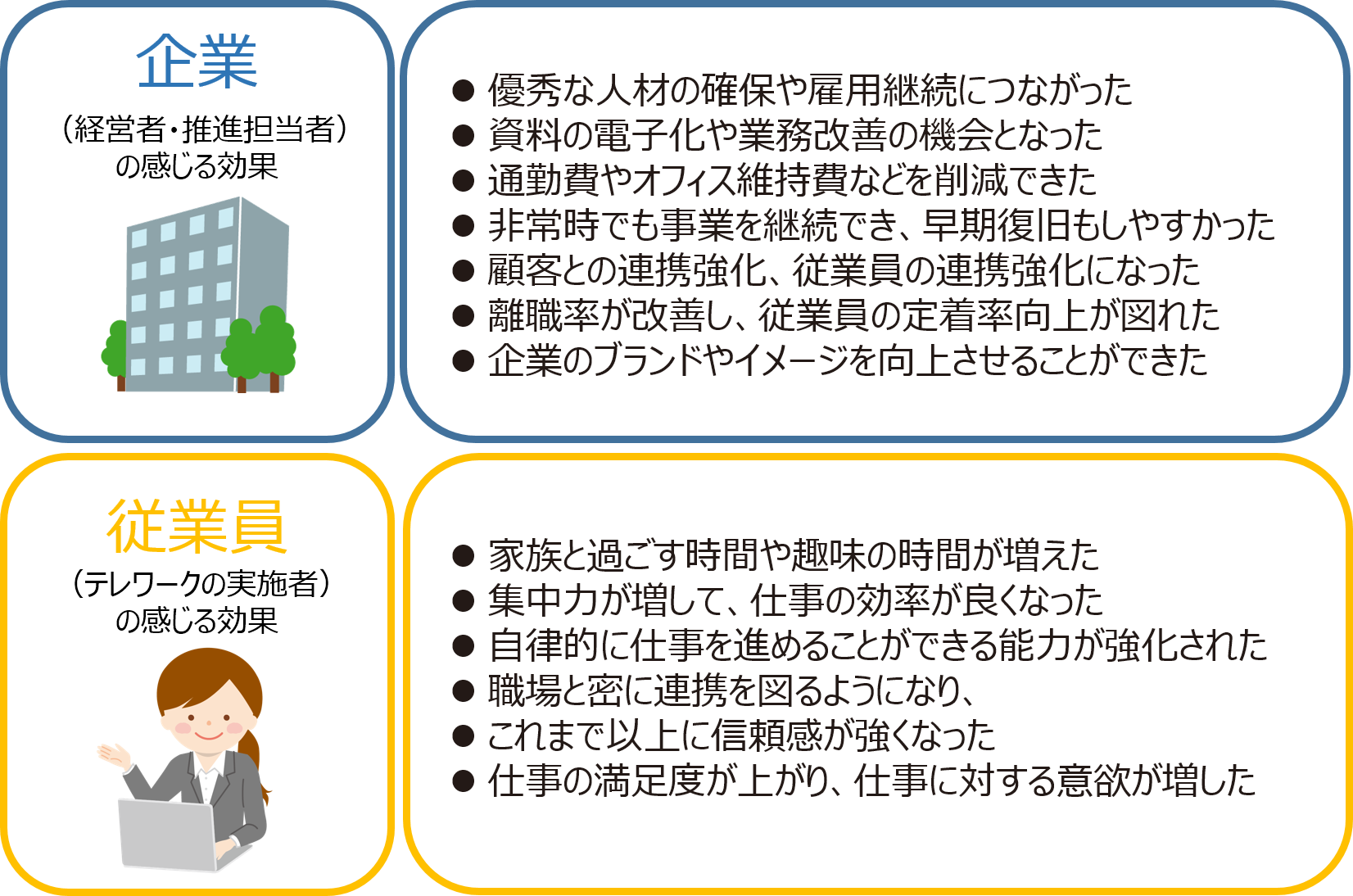

基礎編で抑えておきたいところは「テレワークの効果」です。 企業側が感じている効果として、優秀な人材の確保・雇用継続、資料の電子化・業務プロセスの改善、通勤費・オフィス維持費の削減などが挙げられています。一方、従業員が感ずる効果は、静かな環境で業務に集中、仕事と育児の両立、タイムマネジメントの意識向上などが目立っています。 |

テレワークの効果(「テレワークの導入・運用ガイドブック」基礎編を参考に作成)

|

実践編 - テレワーク環境の構築に向けた道標

テレワークを実践するには、計画の立案から推進体制の整備、就業規則など社内ルールの見直し、最適なICTツールの選択、そして効果検証など、いくつかのステップを経ることになります。この中から、節目となるいつくかのポイントを抜き出してみます。

テレワークの"形"を見定めよう

多くのみなさまが最初に抱く疑問は、"どこから手を付けたらいいの?"ではないでしょうか。何らかの"ひな型"があれば、それに合わせた切り口も見えてきます。

ガイドブックでは、「第1章 モデル類型とは」で、「在宅勤務・事務職等・大企業/中堅企業」「在宅勤務・事務職等・小企業」「在宅勤務・研究職等専門職・中堅企業/小企業」「モバイルワーク・営業職等・小企業」など、8つのパターンを示しています。

まずテレワークを導入したい業務の領域を、モデルに当てはめてみましょう(合致しない場合の対応方法も示されています)。テレワークの実践に必要な企業としての方針決定、適合するICTツール、そしてセキュリティ対策も、このモデルによって大まかな方向は決まってきます。

ルールづくりとICT環境の整備はパラレルで

プロジェクトの遂行に際しては、実践者がテレワーク環境で仕事をする上でのルールの整備と、安全で快適なシステムの設計・構築、つまり「人事・労務」と「ICT」の2つの視点から取り組みます。

推進体制の構築や業務上のルールづくりに関する具体的な方法は、第2章~第4章に書かれています。当然のことですが、プロジェクト推進に際しては、経営層と人事・労務、そしてICTそれぞれの専門家の知見が欠かせません。

モデルに適合するツールを峻別しよう

ICT環境の整備に関しては、ガイドブックでは、8つのモデルに対応させる形で、最適な機器やツールの例を挙げています。例えば、「在宅勤務・事務職等・小企業」に合う端末形態として、場所を問わずクラウド型で提供されるアプリにアクセスして業務が行える「クラウド型アプリ」が向くとされています。

コミュニケーション・ツールに関しては、ガイドブックでは詳細まで触れていませんが、メールやチャットに加えて、画像も扱えるWeb会議やグループウェアなど、いろいろな製品・サービスが利用できます。テレワークのパターンに合わせて選択してください。

テレワークの土台はセキュリティです

|

ICTの環境づくりで、前提になるのが「セキュリティ」。テレワークで使う端末やアプリ、コミュニケーション・ツールも、100%の安全が保証されたシステムはなく、それぞれに応じた対策を施す必要があります。 |

テレワーク導入に関するお役立ちコラム

-

改めて知りたいテレワークとは?期待できるメリットと導入プロセス

コラムの概要

本コラムでは、テレワークの種類・テレワークのメリット・テレワークの導入プロセスの概要をご紹介します。

-

コラムの概要

本コラムでは、テレワーク導入のプロセス6つに関して各プロセスに関する考慮点をご紹介します。

-

コラムの概要

テレワーク実施を進める際に確認したい労務管理(始業・就業など)や導入のための教育・研修について確認すべきポイントをご紹介します。